Habitantes del campamento civil por la paz en Chenalhó temen una masacre tras la incursión de la Fiscalía y del Grupo Pakal, a quienes acusan de criminalizar a la comunidad, proteger a narcomenudistas y fomentar la violencia.

Por Redacción / @Somoselmedio

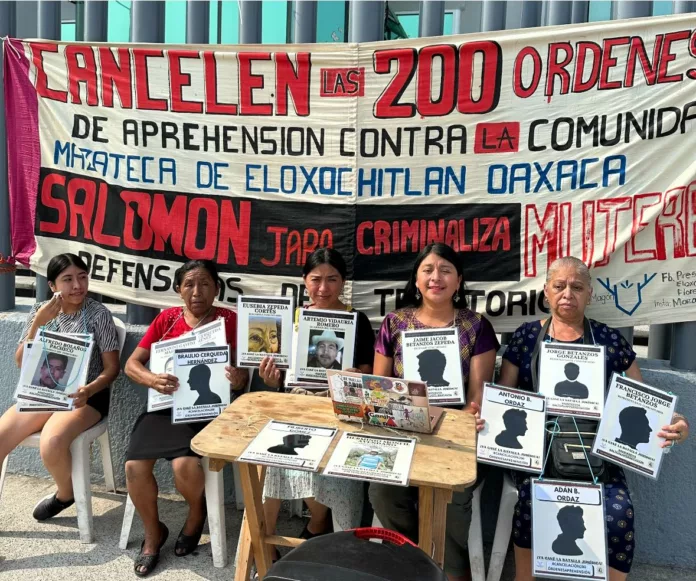

Tzajalch’en, Chenalhó, Chiapas, 14 de junio de 2025.– En un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, autoridades y habitantes de la comunidad tzotzil de Tzajalch’en denunciaron amenazas de muerte, abusos de autoridad y una creciente militarización en su territorio por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y del Grupo de Reacción Inmediata Pakal.

Durante una jornada de oración ecuménica, el campamento civil por la paz, establecido desde 1994 en esta región de los Altos de Chiapas, expresó su preocupación ante el inminente riesgo de un ataque armado, temiendo que se repita una tragedia similar a la masacre de Acteal ocurrida en 1997. “Tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, expresaron en su pronunciamiento.

De acuerdo con las autoridades comunitarias, el pasado 9 de junio agentes de la Fiscalía estatal, encabezados por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, ingresaron a Tzajalch’en en compañía del Grupo Pakal, presuntamente para investigar disparos de arma de fuego registrados el 8 de junio cerca de la escuela primaria y la iglesia del pueblo. Sin embargo, en lugar de esclarecer los hechos y localizar a los responsables del ataque, los funcionarios agredieron y amenazaron a las autoridades rurales, acusándolas falsamente de secuestro.

“Nos dijeron textualmente: ‘la justicia va para todos’”, relataron, señalando que los fiscales y los pakales los intimidaron en el camino, robándoles cinco celulares y dos radios portátiles, además de allanar sin autorización una farmacia local.

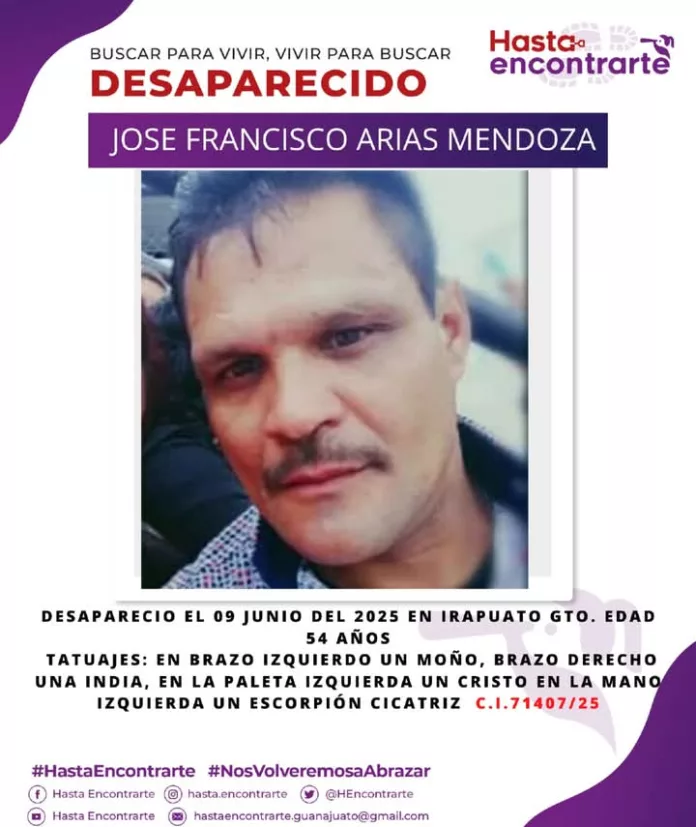

La comunidad también denunció la liberación de una mujer identificada por las propias autoridades locales como vendedora de drogas, quien fue detenida días antes del ataque armado. Según el testimonio, el hermano de la acusada denunció falsamente su desaparición, lo que llevó a la Fiscalía a intervenir con el argumento de un supuesto secuestro. La mujer fue liberada sin enfrentar cargos, y públicamente fue presentada como víctima por el fiscal estatal, pese a que habría confesado su implicación en el narcomenudeo dentro de la comunidad, incluso vendiendo sustancias ilícitas a menores de edad.

“El fiscal reconoció públicamente a esta mujer como víctima, cuando en realidad confesó que se dedica a vender drogas”, subrayaron.

Las autoridades comunitarias acusan a la Fiscalía de Chiapas de violentar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, ignorando lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la OIT. “Su presencia sólo es para fomentar la violencia, la posesión de armas y la criminalización de nuestros usos y costumbres”, afirmaron.

En su denuncia pública, exigieron un alto inmediato a la violencia institucional y al acoso contra su comunidad, que ha mantenido desde hace décadas un firme compromiso con la paz y la resistencia no violenta frente a las injusticias del Estado. Además, hicieron un llamado urgente al gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad e integridad de la población de Tzajalch’en.